作为清华百年校庆活动之一, 2011年5月7日到9日,“清华百年——西南地区濒危文字文献展暨研讨会”在清华大学图书馆隆重召开。100多位海内外专家学者以及来自西南偏远地区的少数民族代表出席了会议。课程组党怀兴教授参加并主持了5月8日上午的研讨会。

这次研讨会的突出特点是专家研讨与濒危文字传承人现场演示相结合。这些传承人是文化的载体,掌握最鲜活的原态资料,本次研讨会让他们走出大山峡谷,来到北京的清华园,成为了濒危文献研讨会的主角。研讨会上还首次展示了世人未知的濒危独特文献原件,将濒临消失的文化公诸于世,并将田野调查引进高校,现场调查、翻译、解读,与传承人面对面研讨。

研讨会上,专家学者们指出,中国西南地区是目前全人类独有的文字产生的活态博物馆。在现代文明的冲击下,如何挖掘、整理、抢救、解读、保护、传承、开发这些非物质文化遗产,是需要我们关注和亟待解决的问题。中国西南地区包括川滇黔桂等地区,这里有著名的横断山脉、三江并流、茶马古道、藏彝走廊、南北丝绸之路,是各种文化交汇之地、传承多元文明的沃土。这里蕴藏了汉藏语乃至南亚语的宝贵资源,更是各种原始象形文字的富矿。至今,除了东巴文,这里还活跃着汝卡、摩梭、普米、纳木依、尔苏、木雅、他留,以及坡芽歌书、水书、女书等诸多不同形态的文字。这里是动态文字库、濒危语料库、多元文化博物馆。各族人民至今坚强保存的文字,是宝贵的文化遗产,向我们揭示着什么是文字、文字怎么产生、怎么发展演变、文字如何记录语言?这些遗产可能为寻找汉字的起源、人类文字的普遍规律提出宝贵的活态佐证。但这些文化遗产已处于濒危状态,依附在仅存的传承人身上,今天能全部识读、解读的人已寥寥无几。专家们提出要综合语言学、文字学、经学以及文献学、考古学、历史学、人类学、民俗学等等学科对我国濒危文字文献进行综合研究,才能真正取得新的突破。

研讨会上,各位传承人的展示为与会专家学者带来新奇的震撼,同时也给我们提出了问题:在现代文明冲击下,这些文字以及文化,生存还是毁灭,传承还是消亡,经受着考验。这正是此次研讨会的目的和主旨。

近年来,清华学子在赵丽明教授的带领下,走进西南,调查和收集濒危文字文献,如彝文、水书、女书等,并用所学知识和才华,进行科学规范地整理、翻译、解读、数字化,取得初步研究成果,其中的彝族古文献、女书等成果已多次获国家部委级奖项。

【相关图片】:

党怀兴老师在主持研讨会

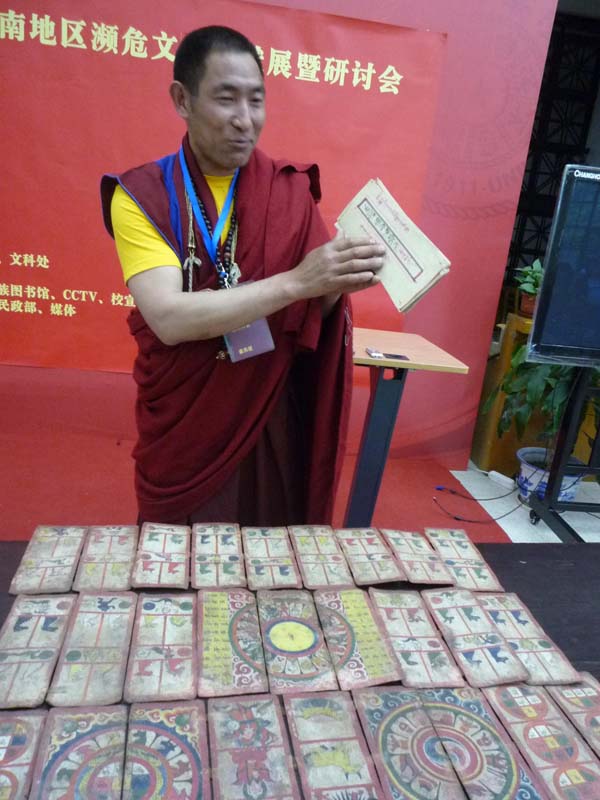

宋兆麟先生在展示自己的藏品

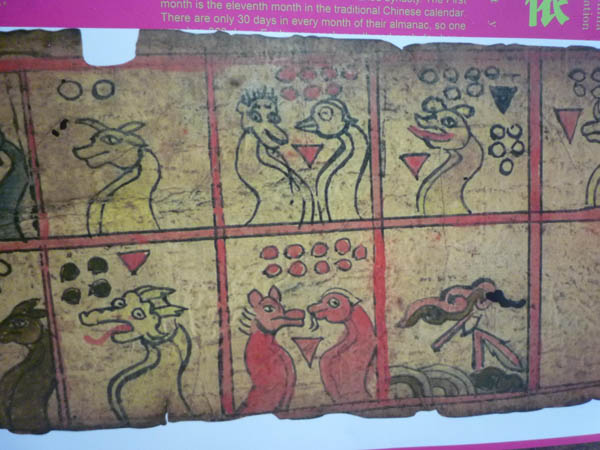

纳木依人图画文字

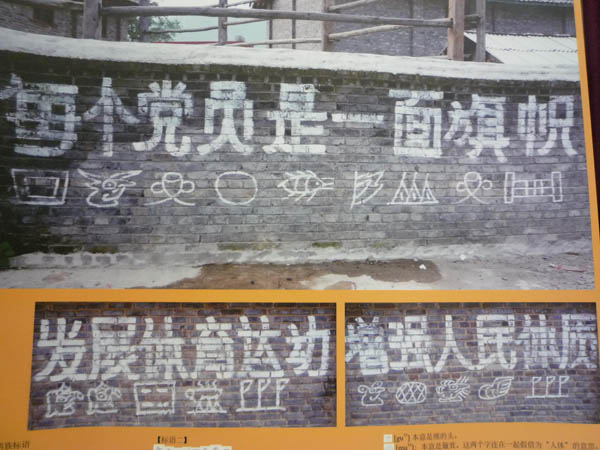

纳西族标语

展示之一

展示之二

展示之三

展示之四